Por Francisco Martínez (*)

Lo ocurrido con el proyecto Transantiago ha causado un alto nivel de excitación local, social y política, captando también una buena cuota de interés del mundo académico (nacional e internacional) interesado en las políticas públicas. A ello le han sucedido, y sucederán, varias acciones correctoras, como las que ha abordado el Ministro Cortázar, e intentos de entender y explicar lo sucedido, como es el caso del Comisión del Parlamento Chileno que ha emitido un informe de su investigación distribuyendo responsabilidades y justificaciones; vendrán, por cierto más informes técnicos y políticos, y también otras acciones.

Éste es un caso de gran interés para ser analizado desde la perspectiva de la evolución de los sistemas económicos y sociales, en que observamos los sistemas con especial foco en su dinámica. El evidente colapso en este caso, unido al hecho de que intentamos seguir en la misma dirección del cambio realizado, mostrando así un gran acuerdo en es ese sentido, aunque con muchos ajustes mayores o menores, es lo que hace esta experiencia muy única.

Es necesario partir describiendo nuestro objeto de análisis. Debido a su grado de complejidad, podemos concebir al transporte público (STP) en Santiago como un sistema, compuesto de varios subsistemas, operadores y consumidores, con gran interacción entre sí en lo que llamados el mercado de TP. A su vez, el STP interactúa con otros sistemas de transporte que definen el sistema de transporte urbano, como el privado (autos) y los medios de transporte de bienes (camiones), todos los cuales utilizan un recurso escaso que es la infraestructura vial, que al ser escasa genera congestión. Siguiendo la descripción, el STP es una parte del sistema urbano, donde interactúan varios otros sistemas, por un lado el de actividades comerciales y residenciales, que compiten por el del uso del suelo, y por otro el ambiente con el cual interactúa consumiendo parte de su aire limpio. Finalmente, el sistema urbano está inserto en el sistema nacional.

Esta somera y limitada descripción establece cuatro jerarquías que en forma ascendente son agentes, transporte, ciudad y nación. Además define competencias por el uso de recursos escasos: tiempo (congestión), espacio (infraestructura), aire y recursos económicos. Entre los sistemas hay flujos de interacción entre los niveles superiores e inferiores, en cuanto que los recursos totales disponibles en un subsistema dependen de procesos que ocurren en el nivel superior, por ejemplo en el sistema urbano se distribuyen recursos y en el nivel inferior ocurre la competencia por esos recursos entre los subsistemas de transporte. En el sistema superior como en el inferior, lo procesos están controlados por los recursos disponibles.

Una característica novedosa de la mirada evolutiva es que entiende por recursos no solamente los económicos, sino que además varios elementos que restringen la capacidad de desarrollo de un sistema. En este caso habría que mencionar, al menos, los recursos económicos (financiamiento), la organización político-administrativa (institucionalidad), el capital humano (educación- conocimiento-experiencias) y la infraestructura. Otra característica de esta mirada es que reconoce que los sistemas están sometidos a constates y diferentes impulsos que los mantiene en permanente movimiento. Cuando esos impulsos son menores, los sistemas tienden a recuperarse, cuando son mayores evolucionan a otros estados claramente diferentes en el uso de recursos y organización, proceso que es acompañado de inestabilidad por una parte e innovación por otra. Tercera característica: los impulsos pueden provenir de acciones internas del sistema, acciones externas de otros sistemas del mismo nivel o de acciones externas de niveles superiores que modifican las condiciones sustancialmente. Cuarta característica, los sistemas están sometidos simultáneamente a cambios lentos y rápidos, los primeros son predecibles y fáciles de adaptarse, los segundos son menos predecibles y se acumulan hasta que el sistema no puede sostenerse más en su estado original. Quinta y última, los sistemas evolutivos socio-económicos tienen memoria y capacidad de anticipación, a diferencia de otros sistemas ecológicos.

Tomando esta descripción conceptual de la dinámica subyacente al proceso que enfrentó Transantiago, podemos intentar explicar lo ocurrido e intentar anticipar lo que viene. El transporte urbano estaba en un pozo de equilibrio de larga data. La descripción de un pozo permite imaginar la estabilidad y gran resistencia al cambio que se había acumulado por la vía de organizaciones privadas y la estructura política sectorial como las leyes. Por otra parte, el sistema exterior al pozo, en particular la dinámica que adoptaron los demás sistemas o mercados en el país en los últimos 30 años, provocaron que el pozo de equilibrio se transformara lentamente en una cima muy inestable, aunque con un pequeño pozo (nada de profundo) aún en la cima. No se requirió una gran fuerza desestabilizadora para que el sistema probara su inestabilidad, la que se observó cuando los dueños de buses (para su sorpresa) no pudieron utilizar el clásico mecanismo del paro para retornar al equilibrio tradicional, desatándose con ello un proceso de cambio sorprendente, como lo son las transiciones de un estado de equilibrio a otro.

Hay que reconocer que hubo un grado de anticipación interesante a este proceso de inestabilidad por parte de las instituciones técnicas (universidades y gobierno), quienes habían previsto un nuevo pozo donde pudiese lograrse un nuevo equilibrio estable, que se llamó el Programa de Transporte Urbano de Santiago (PTUS), dentro del cual se había concebido un pozo interior llamado Transantiago. Es notable que tal diseño considerase la dinámica de los sistemas que definen el contexto global para ese diseño, constituido por el sistema urbano y, más arriba aún, el sistema económico, social y ambiental del país y del globo. Por ejemplo, considera el mejoramiento en localización de los colegios (sistema urbano), la necesidad de optimizar el uso del automóvil (sistema de transporte), las demandas por reducir la contaminación (sistema urbano ambiental) y el consumo energético (calentamiento global). También aborda el problema institucional, como una de las falencias principales para innovar en el sistema urbano y alcanzar las metas de largo plazo previstas. Otro indicador interesante, es que definió un índice para medir qué tan positivo es el nuevo equilibrio al cual se transitase: el porcentaje de pasajeros en transporte público debiese mantenerse estable en el tiempo. Lo interesante de este indicador es que responde a procesos superiores, como es el crecimiento de la economía que afecta muy sensiblemente al aumento en la compra y uso del automóvil, y a otros indicadores como el sistema de precios.

Ocurrió que las condiciones para crear el pozo PTUS no se concretaron, pero sí se concretó el pozo Transantiago bajo un cierto diseño. En este escenario, el proceso evolutivo del transporte público se inició pero rodando por una explanada sin encontrar aquel pozo PTUS que lo acogería para darle estabilidad. Esto persiste aún, es decir Transantiago puede evolucionar en muchas direcciones porque no está inmerso en un sistema que le otorgue condiciones para un equilibrio estable. Para ejemplificar, nada asegura que Transantiago logre mantener la partición modal en algún nivel o rango, o que la ciudad con o sin Transantiago evolucione hacia un estado de mayor o menor tamaño, o que los operadores logren establecer un negocio atractivo; etc.

En mi opinión, la causa principal de la falla en implementación del PTUS radica en la precaria componente institucional, es decir, la anticipación de los técnicos no logró modificar las condiciones políticas e institucionales para gobernar el proceso de cambio, aún cuando estaban establecidas en el propio PTUS, pero en cambio existió tal componente política para impulsar el cambio que desestabilizó el transporte urbano. Ante la ausencia de la necesaria institucionalidad, Transantiago fue un proyecto gestado desde el más alto nivel político, que incluyó el protagonismo de presidentes y ministros. Con esos actores se discutieron las variables pertinentes a ese nivel del sistema político, pero de paso se inhibió la preocupación (recursos económicos y técnicos) por un diseño adecuado en el nivel de detalle y un control del proceso de cambio que velara por la coordinación de los actores que integran el sistema Transantiago.

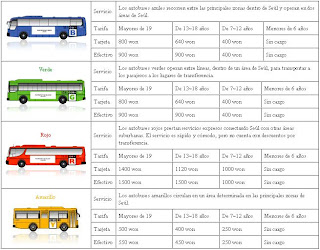

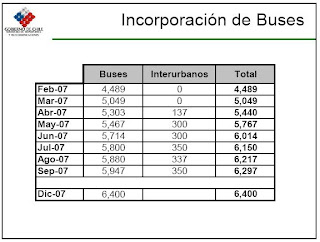

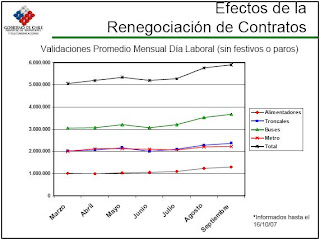

El año 2007 se inicia con la implementación del proyecto y se desata la sorpresa y el colapso inicial del sistema a nivel operativo, pero simultáneamente se sostiene la participación y el compromiso de los operadores y del Gobierno. Este último ha intentado reducir la inestabilidad del sistema con medidas de emergencia, pero manteniendo la orientación y diseño general del proyecto. Se ha concentrado en los contratos con los operadores, el ajuste al alza de la flota, la implementación de los sistemas de control de flota y en la nueva forma de pago con tarifa integrada y electrónica, además de mejorar la operación en algunos paraderos. Otro tema de alto impacto político ha sido el financiamiento con recursos públicos. Esto describe una etapa de pleno ajuste, gobernado por la vulnerabilidad de los actores y el surgimiento de la innovación, no solo en aquello que había sido diseñado, sino en la forma de una gran variedad de propuestas de cómo organizar este sistema para devolverle estabilidad. La diáspora de opiniones cubre todo el espectro, desde estatizar todo, hasta subsidios, pasando por la reestructuración de recorridos. La inestabilidad se observa no solo en la en variedad de opiniones, sino más aún en el hecho que algunas de ellas rompen hasta los cánones ideológicos más profundos de los partidos desde donde se esgrimen, causando una gran inestabilidad política en los propios partidos.

¿Podría haberse reducido la estabilidad con la acción más oportuna y gravitante de algunos actores políticos o técnicos? Esta es la pregunta que intentó contestar la Comisión de Parlamentarios. La visión evolutiva no responde cabalmente la pregunta pero hace ver que el nivel de decisiones alcanzó el más alto posible, integrando de esa forma a todo el sistema político del Gobierno. Segundo, la falta de predicción y la sorprendente catástrofe, a pesar de la anticipación conceptual que había, muestra que abordar un problema de mayor tamaño como es el PTUS requería tomar un riesgo político también mayor, sobre el cual no había un beneficio reconocible ni la percepción del mayor costo que iba a ocurrir. Ejemplo de las tareas pendientes para una nueva institucionalidad son muchos, entre ellos, resolver la cuestión del derecho a vía de los usuarios del sistema de transporte que lleva a las políticas de vías exclusivas y tarificación por congestión; tarifa y subsidios al transporte público, a los minusválidos, a los estudiantes, entre otros temas incluidos en el PTUS.

Este análisis hace pensar que nuestro sistema institucional requiere una reforma fundamental, dotándolo de una mayor y permanente capacidad de adaptación frente a la innovación. Ésta es la primera lección de la experiencia de Transantiago, y de cómo ésta genere un cambio efectivo en el orden institucional dependerá, no sólo cómo enfrentemos procesos de transformación similares, sino de las posibilidades de siquiera imaginar nuevos procesos profundamente innovadores. Sin una institucionalidad adecuada, que incorpore mayor participación de los actores, mayor reconocimiento al conocimiento técnico y mayor descentralización del poder, la reacción natural de un sistema evolutivo es postergar los cambios, aunque ellos estén claramente identificados a la luz de las variables más lentas que se observan en los sistemas mayores. Postergar es una política conservadora que inhibe la innovación en favor de la estabilidad, pero a costa de llevar a los sistemas al los extremos de su capacidad pasando luego al colapso.

La visión aquí presentada pone su foco en la dinámica de largo plazo del sistema urbano y surge tanto de la reflexión sobre sistemas evolutivos que integran los ámbitos económicos, sociales y ambientales, como de la experiencia de Transantiago. Es decir, es en sí misma parte del proceso evolutivo. Quiero ser muy enfático en la importancia de esta perspectiva, ya que la actual inestabilidad del sistema es, esencialmente, una oportunidad única para nuestro país por la cual ya pagamos el costo, que consiste en aprender a construir sistemas más sustentables y adaptativos, lo que tendrá un impacto en la forma de hacer política bajo ambientes externos tan cambiantes como el climático y el rápido crecimiento observado en nuestra economía.

(*) Académico División Ingeniería de Transporte, Universidad de Chile

Miembro del Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería

Director del Centro Internacional de Desarrollo Urbano Sustentable

Investigador del Proyecto Chileno-Alemán “Risk Habitat Megacities”.

Leer más

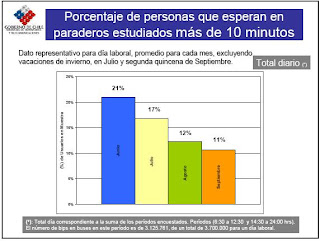

Y, muy importante para los usuarios, los tiempos de espera han bajado:

Y, muy importante para los usuarios, los tiempos de espera han bajado: